©HONDA

ホンダグループ直系の教育機関で、自動車技術者を育成する学校法人ホンダ学園は、創立50周年を迎える2026年、記念チャレンジの一環として、2026年2月1日〜7日に開催が予定されているラリーモンテカルロ・ヒストリックに参戦することを発表した。同イベントの参戦対象車両は、1911年〜86年1月までのラリーモンテカルロに参加実績のある車種、または同等仕様のヒストリックカーとなっており、ホンダでは初代シビックが唯一該当。今回も、75年式の初代ホンダ・シビックRSを2台、レストアしてエントリーさせる。ドライバーは佐藤琢磨と、ホンダ学園ホンダテクニカルカレッジ関東校長の勝田啓輔が務める。

このチャレンジには、ホンダ学園テクニカルカレッジの関東、関西の学生約30名が有志で参加。参戦車両のレストアから整備、部品調達、ラリーコンピュータ製作に加え、現地へのロジスティックや宿泊施設などを含める運営支援も学生が担当する。コ・ドライバーも学生が務め、佐藤がドライブするサンセット号は川島颯太、勝田がドライブするマドリード号は、大嶋太陽と半澤一耀が担当する。

ホンダ学園の中嶋歩常務理事は「ホンダ学園が創立50周年を迎えるにあたり、学生たちが佐藤琢磨選手とともに『ラリー・モンテカルロ・ヒストリック』へ挑戦できることを大変うれしく思います。日々、学生たちが取り組んでいるヒストリックカーのレストアは、マニュアルも部品もない“答えのない実習”であり、まさに逆境への挑戦です。仲間と共に課題を乗り越え、技術者として、そして人として大きく成長してくれることを願っています」とコメント。

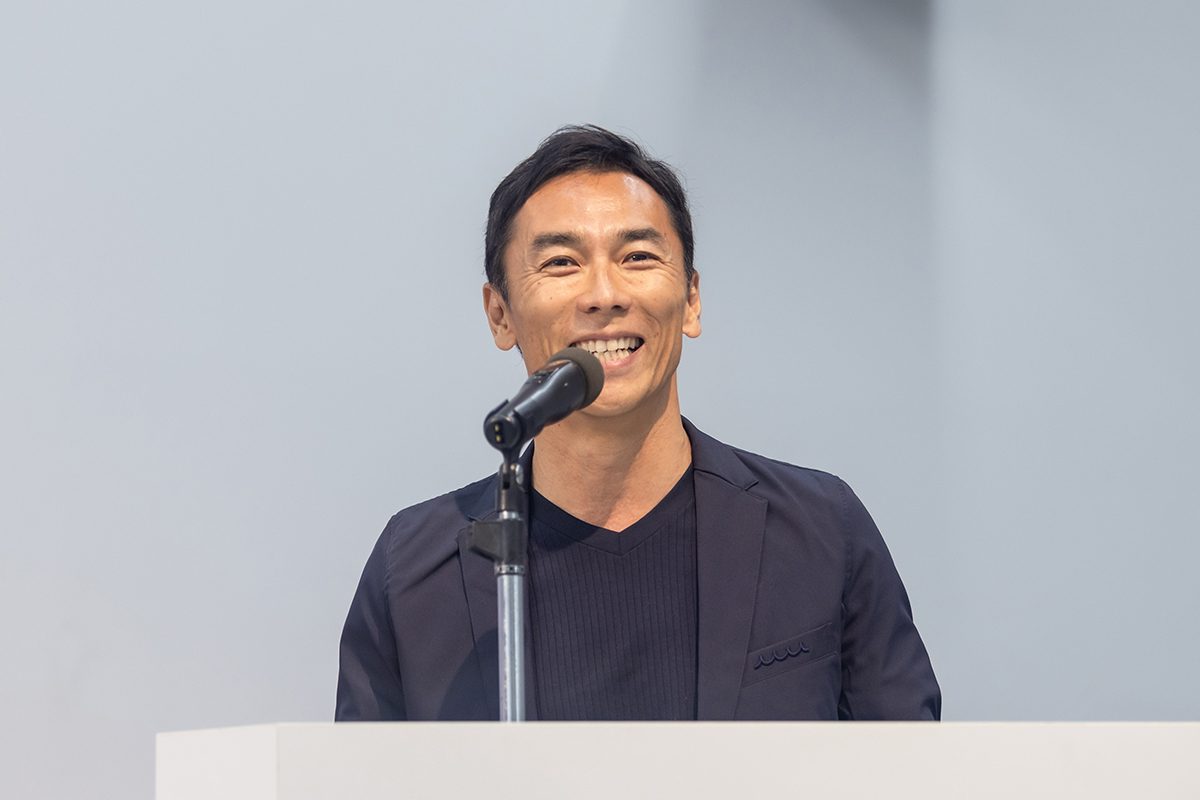

また、このチャレンジのアンバサダーでもある佐藤は「ホンダ学園の皆さんとはこれまでも多くの交流を重ねてきましたが、今回は50周年を記念したプロジェクトを通じて、ともに世界に挑戦できることを大変光栄に思います」とコメント。

「学生の皆さんが“挑戦のスピリット”と“あきらめない姿勢”を存分に発揮し、仲間とともに成長していく姿を見るのが、今からとても楽しみです。私自身、現役でINDY500に参戦を続ける一方で、若手ドライバーの育成にも力を入れていますが、今回のプロジェクトでは、世界で活躍できるエンジニアの育成にもつながるのではないかと、大いに期待しています。この大きな挑戦を、学生の皆さんとともに楽しみながら、全力で取り組んでいきたいと思います」

これまでフォーミュラやインディなどで活躍してきた佐藤だが、ラリーの経験はゼロ。モンテカルロ・ヒストリックは、指定された区間を指定された平均速度で走行し、その誤差をできる限り少なくすることで争われる、いわゆるアベレージラリーだ。通常のSSラリーよりもラリー中の作業は複雑になるが「本番までに実戦で練習する計画はありませんが、シェイクダウンを行った後に、ラリーコースに近い状況のなかで模擬テストのようなことをやりたいと思っています」と準備のプランを明かした。

参戦の目標として、サンセット号のリーダーを務める飯塚はるなは「なんとしても車両をゴールまで届ける、そのために今できることをすべて、やっています。ラリー中に何があるか分からないので、それにまず対応できる車体を作ることを目標にしています」と力強く答えた。マドリード号のリーダーを務める松野翔太も「ラリーに行くまでに、ラリー中に何が起きても対応できるような整備力を身に付けて、ラリーが始まってからはなんとしても車両を直して、ゴールテープを切ることが目標です」と気合いを入れた。

ホンダ学園では今後、日本全国を巡る「Cubチャレンジ」など創立50周年チャレンジの第二弾、第三弾の展開も予定している。